レクチャー形式セミナー「MPS:医薬品開発における生物模倣システムの開発最前線」開催報告

国立がん研究センター 先端医療開発センター 古賀宜勝先生の企画で「MPS:医薬品開発における生物模倣システムの開発最前線」3回シリーズを開催しました。(MPS:Microphysiological System)

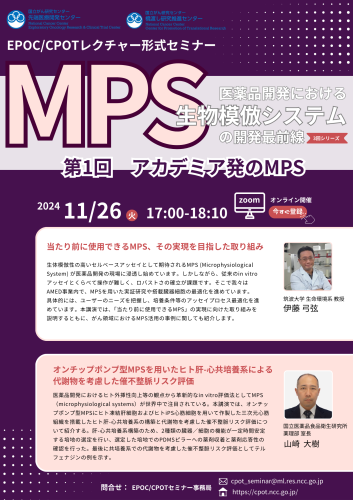

第1回 アカデミア発のMPS

2024/11/26(火) 17:00-18:10

2024/11/26(火) 17:00-18:10

伊藤弓弦 筑波大学 生命環境系 教授

山崎大樹 国立医薬品食品衛生研究所 薬理部 室長

オンライン参加:80名 録画視聴:66名

30名の方から感想をいただきました。ありがとうございました!

・最新の国内MPSデバイスの状況を把握でき、良い情報収集になりました。ありがとうございます。

・MPSの話を伺うのは初めてで、基礎から話していただき大変勉強になりました。ありがとうございました!

・どの研究者が実施しても間違いなく同じ程度のデータになるというのは、動物に代わる代替法として重要な点であるので、自社に取り入れる際にも注意して対応したい内容である。

・FDA近代化法2.0からMPSの実用化技術の進展を知る機会になりました。有難うございました。

・作業者により差が出やすく、その原因をひとつずつ解明されているところが印象に残った。

・新規化合物を評価する際に生体で薬効を発揮する濃度を予想することがどこまで正確にできるかお伺いしたかったです。

・少しコントロールするには複雑な系だなと思いました。実際の実験手技を実際にやってみないと分からないところが多いと感じました。

・インビトロの実験は動物実験と比べて簡単と考えられがちですが、条件設定等、大変なご苦労をされているのがよくわかりました。先生方のご研究を通じてMPSを誰でも使うことができる日が来ることを楽しみにしています。

・MPSに関してこれから勉強していきたいと考えていたので、とても分かりやすく参考になりました。ありがとうございました。

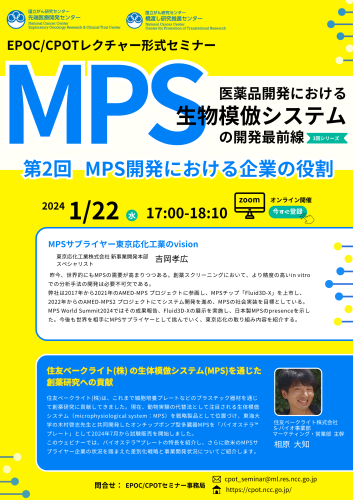

第2回 MPS開発における企業の役割

2025/1/22(水) 17:00-18:10

2025/1/22(水) 17:00-18:10

吉岡孝広 東京応化工業株式会社 新事業開発本部 スペシャリスト

相原大知 住友ベークライト株式会社 S-バイオ事業部 マーケティング・営業部・主幹

オンライン参加:98名 録画視聴:82名

37名の方から感想をいただきました。ありがとうございました!

・MPSのサプライヤーとしてどういった点を意識されているかという話が興味深かったです。

・tokなど、μ-TAS技術からMPSへ応用している企業、S-bioなど海外企業と連携した企業など多様な業界であることが印象的。

・試験パッケージとしての提供やコンサルテーションも実施されており、戦略的に展開されていることが印象深かった。

・今後、オルガノイドを使ったMPS評価等、より複雑な評価系になっていくのか、それともシンプルだが多種細胞を連結して人を模倣していくようになるのかどちらの方向に研究が進んでいくのか楽しみです。

・MPS業界にいて受ける盛り上がりとスピード感と、国立がん研究センターの現場の皆様との温度感を目の当たりにし、このギャップが欧米とのズレであるのか、業界間のズレであるのかが非常に気になった。

・再生医療での課題とMPSの課題はどちらも「off-the-shelf」にすることだと思っているので、そこを企業の壁を越えて連携、協力していけたらよいなと思っています。

・東京応化さん、住友ベークライトさんの今後のMPSの展開の方向性が聞けて良かったです。

・膜で分けた共培養により薬剤の反応性が変わる結果はMPSの有効な使用例だと思いました。

・試薬や細胞、デバイスを取り扱っているのですが、私たちもMPS市場を盛り上げていきたいです。

第3回 血管網を持つ新しいMPS

2025/2/26(水) 17:00-18:10

2025/2/26(水) 17:00-18:10

森 宣仁 産業技術総合研究所 細胞分子工学研究部門 主任研究員

横川隆司 京都大学 大学院工学研究科 教授

ライブ参加:123名 録画視聴:115名

53名の方から感想をいただきました。ありがとうございました!

・加工側の意見がよくわかる内容でした。全て興味深く拝聴いたしました。タイムラプスに血管網を評価できることも魅力的だと感じました。

・血管新生の誘導など基礎研究として面白いが、臨床へは遠い印象を受けた。

・MPSへ血管構造を備えることの重要性が理解できました。厚みのある組織への栄養供給やがん微小環境の模倣はもちろん、特に現行のMPSでの解析が難しい免疫系との相互作用や薬物毒性評価における炎症反応の評価など、血管構造があるからこそ生体模倣できるのではと感じました。

・デバイス設計の工夫によってvitroの組織においても血管の形成が可能となったことに、MPSの可能性を感じた。。

・血管形成も含め、肝など実際の機能を有するMPS技術が高まっていることに感銘を受けました。

・非常に興味深く聴講させていただきました。ありがとうございました。アプリケーションはこれからというお話でしたが、技術の高まりには非常に感銘を受けました。応用だけでなく、基礎生物学の理解にも大いに有用な技術と感じましたので、今後の発展を楽しみにしております。

・3D-MPSの開発状況が理解できました。3Dは2D-MPSと異なり、有意義な結果が得られるであろう半面、細胞培養面での複雑性が課題かと思いました。

・欧米に比べ日本のMPS開発は遅れている。欧米との差をどの部分で最も感じるか聞きたい。

・専門外の分野でしたので、MPSや各臓器の説明など、導入の説明がわかりやすくて良かったです。

———————–

MPSへの関心の高まりを感じさせるように、回を増すごとに参加者がが増えていきました。新しい分野の内容でしたが講師の先生方のとても分かりやすい説明で毎回深い学びにつながりました。6名の講師から学べるシリーズ化された貴重なMPSセミナーとなりました。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。